资讯分类

比起《长津湖》,《金刚川》的失败,恰恰是因为这些常识错误

来源:网络人气:76更新:2021-10-08 23:11:22

文/紫依

《长津湖》在国庆档上映,截止10月2日,票房已破7亿,豆瓣评分7.6,可以说,是大获全胜 。

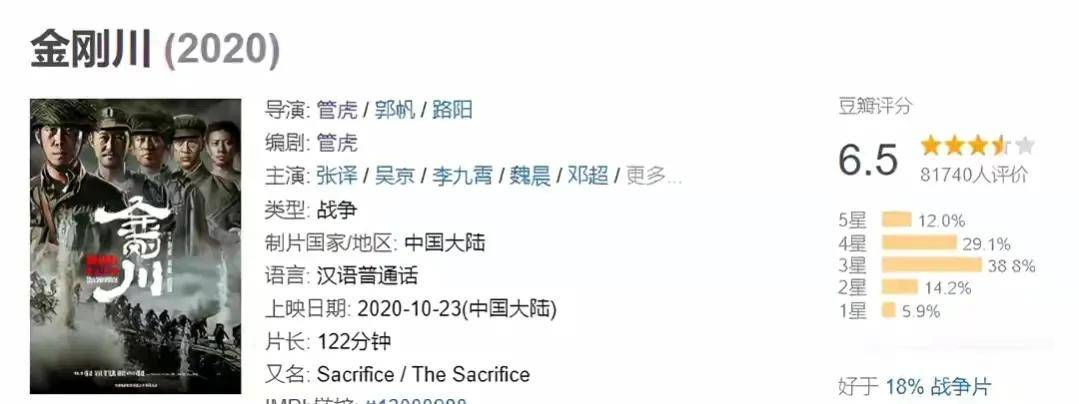

事实上,此前的电影《金刚川》,也是一部反映抗美援朝题材的军事电影,由管虎等人联合执导,张译、吴京等人领衔主演,可是却被广为诟病。

为什么?

都是军事战争片,它怎么就失败了?并且口碑极差?

原来啊,它出现了许多与真实历史相悖,错误的常识。

而且,从立项到上映,仅用了2个多月的时间就完成了,于2020年10月在中国内地正式上映。

如果不是为了蹭“纪念中国人民志愿军抗美援朝七十周年”这个热度,应该是不会如此仓促地拍摄和着急上映的。

这就说明了一个问题:这部电影不可能拍得那么淋漓尽致,肯定存在许多瑕疵和难以解决的问题。

即便是如此,疯狂的国人们还是贡献了十多亿票房。可见导演管虎和主演吴京,是如何善于把握人心,靠此赚足了噱头,也成为疫情期极少数上映的电影之一。

作为一个商业导演,管虎等人无疑是成功的,就如电影《八佰》一般。但也随着不断的质疑,让类似的军事电影产生严重的两极分化情况。

反方认为,既是战争电影且有据可依,那就应如实的还原历史真相,而不是模棱两可的讲述一个模糊的故事。

支持者认为,不要过分地去较真历史,电影允许有部分的夸张。我们要看的是那种大无畏的舍身精神和战争场景。

我认为,战争片讲述战争的部分,必须是严谨的。

不但是文学作品,任何题材的表现要尽可能的还原历史,这是毋庸置疑的,因为历史不容任何无意义的删减。

至于额外添加的爱情,青春等题材,纯属有画蛇添足之嫌。

就如某华一样,用慢镜头来反映战争的残酷,企图用文艺的形式,来表达自己的审美和价值观,岂不知本身已是落了下乘。

电影《金刚川》中出现了明显的几处错误,严重的违背了历史事实,让这部电影效果大打折扣。

这也是大家对此部电影褒贬不一的缘由之一。

至于哪里错了,我们从以下几点来说明一下,有助于大家更好的理解。

一、对故事表述的时间是错误的

首先来交代一下战争的背景。

根据旁白可以得到以下信息:时间是发生在1953年7月中旬,地点是金刚山,事件是“金城战役”。

可是笔者查遍了所有抗美援朝公开档案,直接与这个桥有关的事件就是:1953年夏季战役的第二个阶段。

这个阶段的一部分任务是夺取南朝鲜军第5师和第8师的防御阵地,担任主攻是志愿军第60军,时间是5月27日至6月15日。

而到达攻击位置只能通过金刚山上的一座桥,也就是电影《金刚川》中的那座桥,他的名字叫岩里大桥。

历史上的“金城战役”是在1953年夏季反击战役的第三个阶段打响的,时间是7月13日至27日。

通过两者时间一对比,明显出现了错误。

或者换个说法,这个故事张冠李戴了,把第二阶段发生的故事强加在第三阶段上。

再从地图上看,第三阶段主要的战事发生在西面而非东面。

实际上“金城战役”算是志愿军的一个不成功的战役。

那时联合国军已经在准备谈判了,然而在俘虏交换问题上达不成一致。南朝鲜的李承晚担心谈判结果对其不利,就主动挑起战争。

而志司也希望再通过一场战役来增加谈判的筹码,扩大战争结果,于是就有了“金城战役”。

双方的兵力部署是这样的:

志愿军:20兵团指挥的5个军和打配合的一个军,共计6个军。在1953年,一个军有4万人是可以保证的,那么6个军至少也有23万人(少配了一个师)。

南朝鲜:官方说是4个师,按照美军一个满编师的编制计算,一个师1.5万人,合计6万人。实际上参与防御的南朝鲜军有6个师,还有增援的3个师和一个空降团,共计14余万人。

用1.6倍的兵力来攻打敌军,花了半个月的时间,结果仅是打残了这几个师。自身伤亡情况,根据官方给出数据是3.3万余人,而实际的结果应该是6-7万余人,韩国伤亡在5万余人,真可谓是得不偿失。

战果就是把战线向前推进了9公里。

此役结束后,双方再也无力扩大战果,于是签字谈判朝鲜战争结束了!

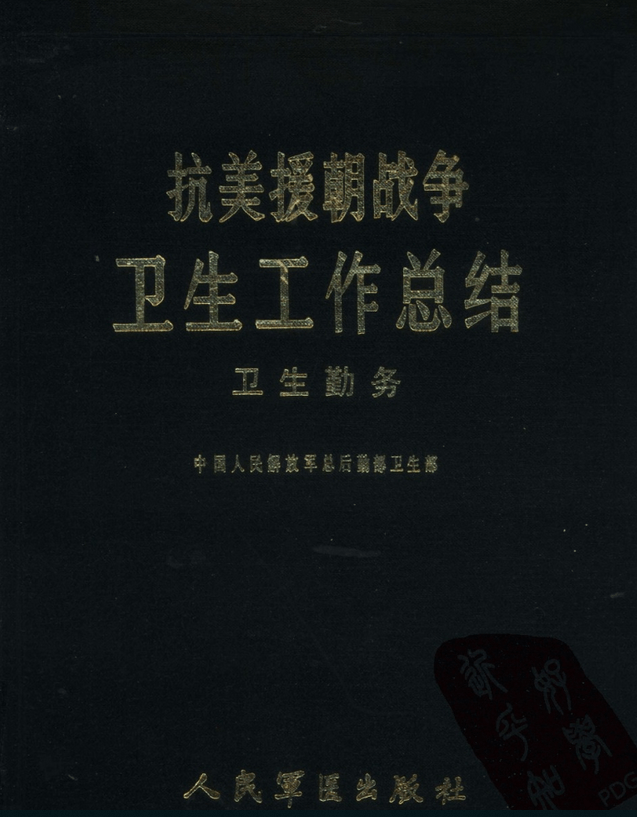

倘若有疑问,可以看看这本书。

书里里就很详细地记录,志愿军在朝鲜的伤亡减员情况。

也就是说,这个故事可讲可不讲,没有多大的实际意义。

因为历史对这段事件的描述就是,一个为讨好美国人而导演的一场作秀。

为什么不再拍像“九一八事变”类似的电影?

是因为没有可以表现的大剧情。

倘若敢讲述,因为不抵抗政策导致的东北沦陷长达14年之久的故事,就要得罪很多人了。

二、高射炮数量及布局的错误

到1953年的时候,志愿军共有4个高炮师在朝作战。

除却正常的城市布防之外,共计有5个高炮团、32个高炮营在一线作战。

一个军高炮平均的配置是每公里为13门。在金城战役期间,高炮63师的607团是配属给20兵团协同作战的。

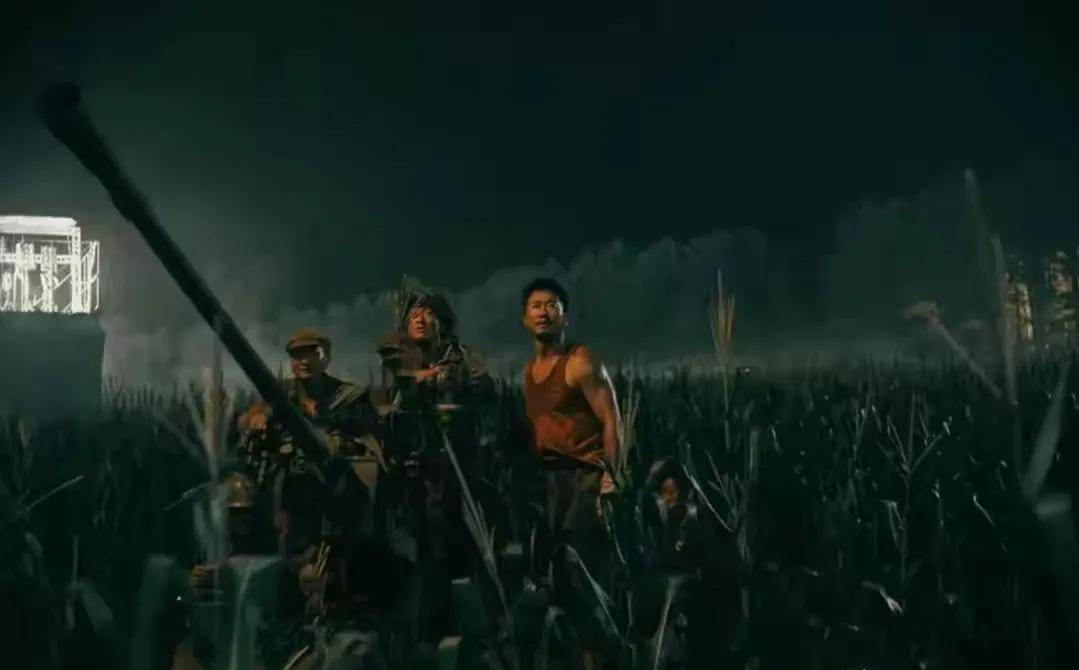

一个高炮团至少配置有36门37高炮,12-16挺高射机枪。

要掩护一个师过江,尤其是担任战略纵深作战的桥梁,不可能仅有2门高炮来拱卫。

实际上,就在大桥的两岸,是有一个高炮营在守卫的,至少有16门37高炮和12挺12.7毫米高射机枪。

编剧企图用极少的数量对比,来讲述主线人物的悲壮故事,非但毫无意义,且对历史的不了解,则显得稚嫩无比。

三、飞机特效的错误

就影片中出现的美军飞机外形来看,是有着明显的倒海鸥型机翼。这一点非常好辨认,它就是—F4U舰载战斗机。

F4U战斗机是美国海军和海军陆战队在二战期间装备的一种螺旋桨战斗机,该机性能优良,火力凶猛,完胜日军“零”式战斗机。

到了朝鲜战争时期,虽被更加先进的喷气式战斗机所取代,不过美军仍然将其作为近距离支援用的攻击机来使用。

在影片中炸桥出现螺旋桨飞机,这个没有毛病。

但美军飞行员竟然戴了牛仔帽,这就有点过分了。因为飞行员头盔最重要的功能是通信,及保护头部。

夜间出现了战斗机轰炸和侦察的场景,也属于错误百出。虽然美军有夜间战斗机,但是主要的攻击对象是拦截轰炸机。

而夜间我们的重要设施是要进行灯火管制的,就是为了避免灯火引起的轰炸。

没有灯火引导,战斗机就是瞎子,所以夜间战斗机,在夜间一般不执行战斗轰炸任务。

另一个,能在夜间执行任务的战斗机在航母起降,是需要多么高的技术和意识。

第三个,能在夜间被高炮击落,则是有多么大的霉运。

四、高射炮的射击表达错误

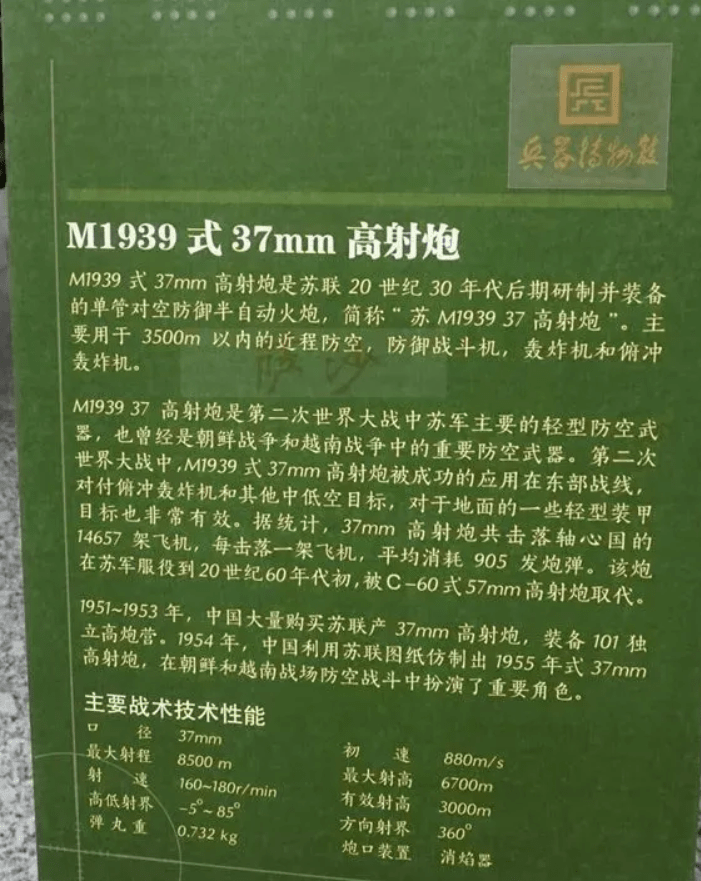

志愿军所用的高射炮,是购自苏制M1939式37毫米单管高射炮。采用5联装弹夹供弹,单炮携弹量200发,初速880米/秒。

一门炮为一个炮班,编制8人,缺一不可。

作为增加谈判筹码的一次重要战役,607团配给的每门高炮的炮弹,不可能不够一个基数!

通常高射炮一定会以数量组成交叉火力网,以数量优势来弥补机动性、空间上的劣势。

也就是说,用两门炮来守卫一座桥,又没有火力交叉配合,这简直是不可思议。

更离谱的是,在夜间既无探照灯,又是单炮打击,肉眼能发现飞机已属不易,何况还要打中?

要知道,官方给出的数据,一门37高炮要用905发炮弹才能击落一架飞机。

这个数据是用一个连,组成的火力网得来的。你一个人在夜间操作一门炮,用仅剩的一发炮弹就能打下飞机,这是何等的神编剧。

五、有关于桥的表述是错误的

金刚川河上的那座桥的确存在,因在一个叫岩里的渡口处,所以叫岩里大桥。

大桥不是在金城战役前才开始修建的,而是在整个夏季反击战役就已经在修建了。

大桥的作用,是确保第60军在夏季攻势作战时的弹药物资等补给,能够顺利运输到一线。

并非像电影里讲述的那样,架桥主要目的,是为了让大部队顺利赶到前线。

既是补给大桥,肯定就不是浮桥之类的,而是载重桥。

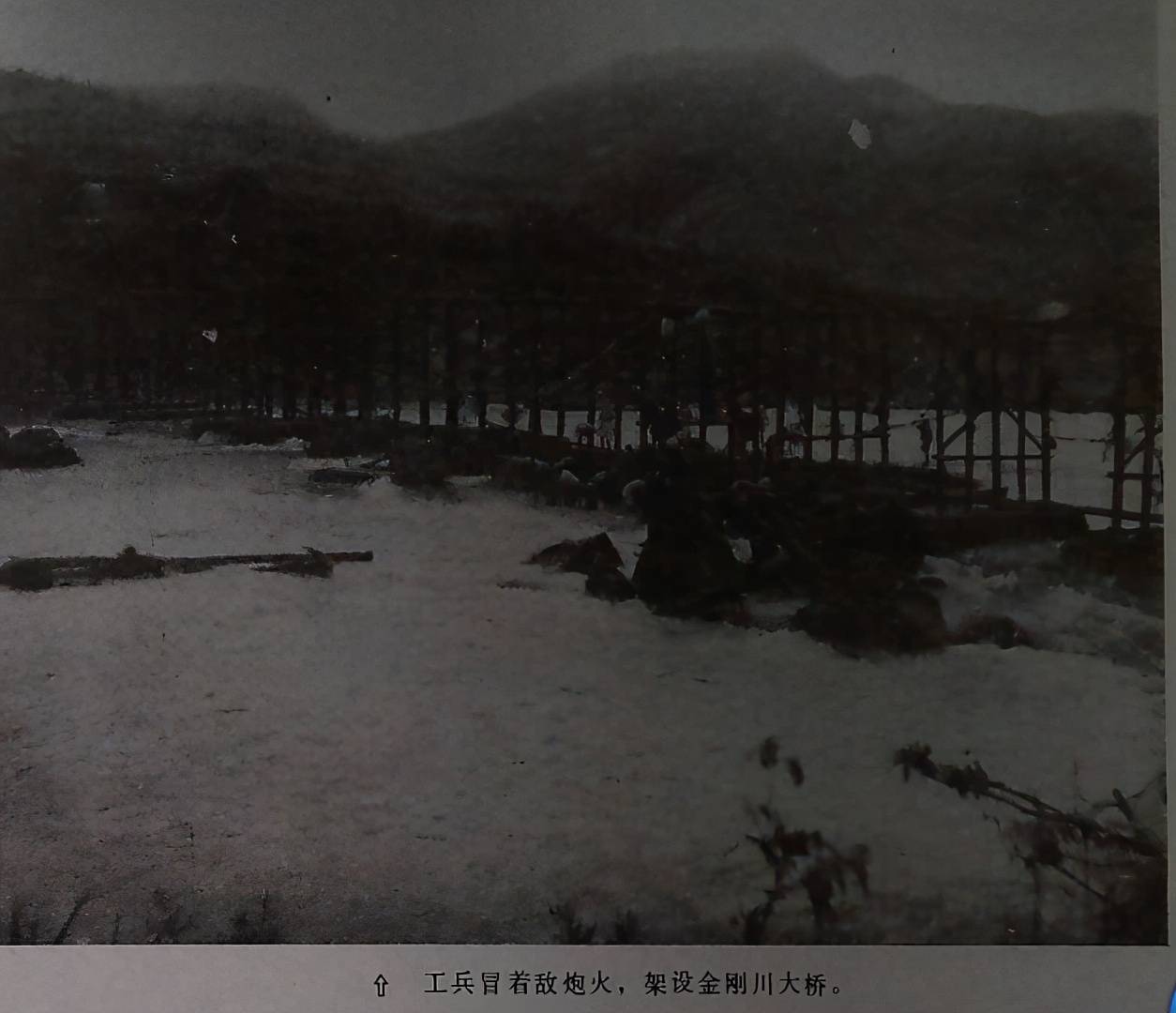

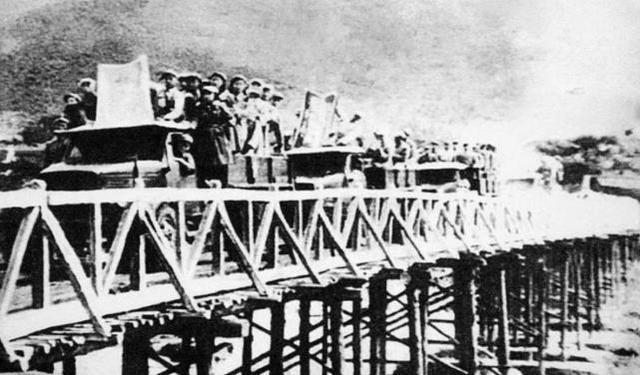

下面的两张图就很清晰地说明,这个桥是要通过汽车的。

这个桥承担的任务就是输送补给,提供一个军的补给,单靠人力是远远不够用的。

这座桥的确是木质的,但非电影中表现的那样,类似浮桥一般,中间是有孔洞的,单靠人力来做基桩根本不可能。

不要为了表现所谓的大无畏和舍身精神,而随意的编纂故事。

六、故事剧情拖沓无比

一个故事需要反复讲述三遍,我都直接搞蒙了,也看不懂了。

能如此的讲述一件事,足以说明这个战争的主线很是单薄,经不起时间的推敲。

剧情已经没有余力再讲述下去的时候,只能通过不断的切换视角来拼凑时间。

制作时间的紧张和专业知识的缺乏,让整部电影情节显得苍白无力,也让导演无法把电影格局做大,只能将镜头局限在两点之中。

而剧情的先天不足,也限制了大场面上的展现,这让观众失望不少,同时也有不小的心理落差。

这也是票房无法再升的主要原因所在。

作为一部商业电影,能有十亿的票房已属不易,但三星及以下评分占比到了59%,已经说明这部电影的确是投机取巧了。

凭借着前期的鼓动宣传赚足了无数眼球,也让几天的票房大卖,等观众回过味来了,便被打入地狱了。

倘若再有这样的电影,大家肯定会三思而行了。

我是紫依,欢迎关注